どうもこんにちは。

苦戦中の青葉号、続きやっていきます。

今回から破壊神の降臨する確率が高まる工程、「塗装」が始まります。

リノリウム色&艦底色の塗装

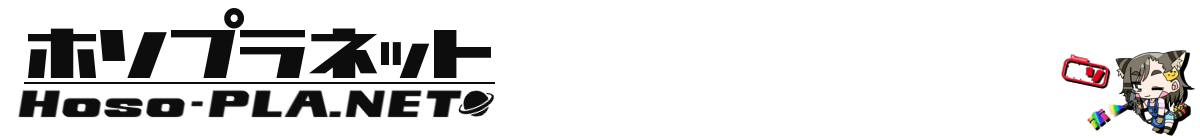

甲板をC606 リノリウム色、艦底をC29 艦底色で塗装しました。

艦底色は喫水線を大幅に超えるように塗っておかないと、船体色を塗った後、マスキングを剥がすと地肌が出てきたりしますので要注意。

あの瞬間ほどションボリすることはありません。

カメラがアレなのでちょっと赤が出すぎていますが、日に当たる部分はC79 シャインレッドを足してハイライトとしています。

解釈次第だと思いますが、クレオスもタミヤも艦底色(ハルレッド)は1/700で使用するには暗すぎる感じがします。

ウォーターラインモデルなら気にならないかもしれませんが、フルハルモデルはどうしてものぺーっとしてしまいます。

艦底色を塗って違和感を覚えたならば、ハイライトを入れるか、一段か二段明るい赤を使うと良いかもしれません。

手すり等の取り付け

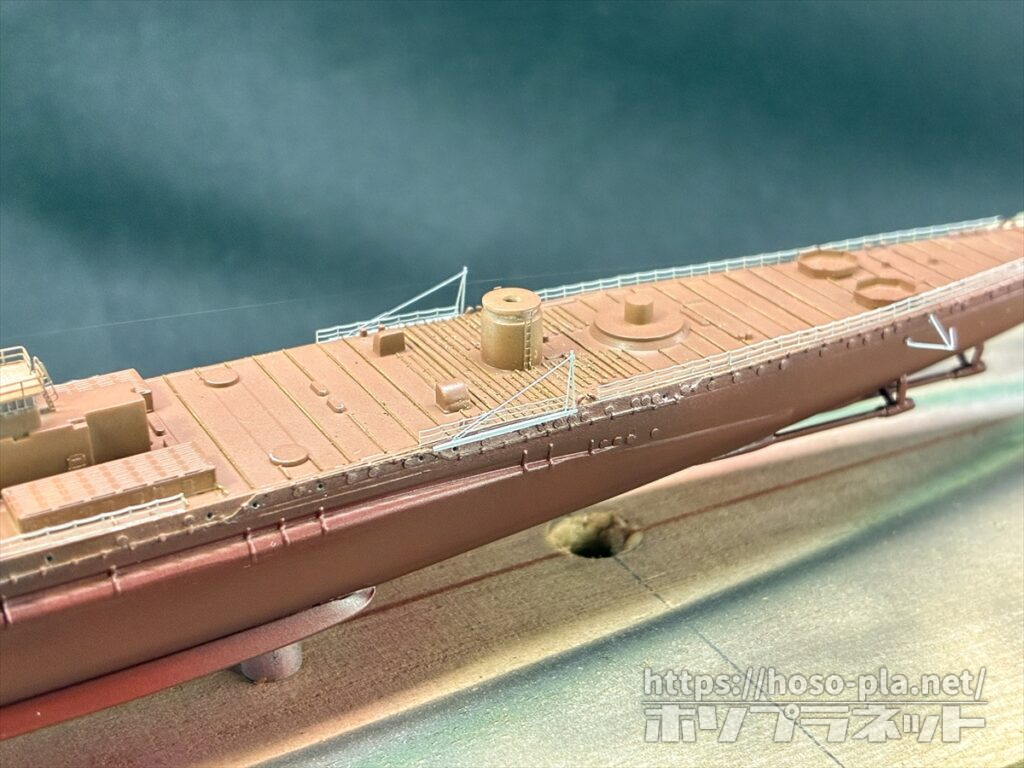

旗竿を真鍮線で作り、手すりを取り付けました。

手すりは専用となっていますが、よく分からない部分で継がないといけない謎仕様です。

艦尾の中央で継ぐのは特に本当によく分かりません。

今回はフェアリーダーを置き換えていないので、手すりと干渉する部分はカットしています。

係船桁は前に閉じた形としました。

指定では後ろに閉じるようになっていますが、ハセガワのモールドではこうなっていること、後ろに閉じると舷外電路と干渉してモッサリするのでこうしました。

天を突くかのごとく立っている棒は三脚だそうで、係船桁を閉じている時は収納されるのが基本ですが、これは模型なので何でもありです。

プロペラガードはその名の指す通りの位置に取り付けました。

フルハルモデルなので位置は迷うこと無く決まります。

地獄のマスキング

艦船模型が流行らない理由ランキング堂々の第一位こと、甲板のマスキングを行いました。

細切れにしたマスキングテープをちまちまと貼り続け、3時間か4時間くらいかかったかな、という感じ。

細くあってほしい部分がモッサリしているのが玉にキズですが、甲板のマスキングが要らない艦NEXTは偉大です。

みんな買おう。

大和型しか売っていないのが玉にキズ。

新規開発が止まっているのも玉にキズ。

傷まみれです。

艦底色のマスキングは、こんな感じで前から見て、後ろから見て直線が出ているか気にしましょう。

また、真正面から見て左右でズレていないかも確認しておくと吉です。

艦底色を正面から吹いていないと、このタイミングで「地肌出てるやーん!」となり一歩後退です。

側面ばかり吹かず、先に前から・後ろから塗っておくと良いでしょう。

船体色の塗装

まずは半光沢のクリアを吹いて目止めをした後、サーフェイサーエヴォ・ブラックで色を整えていきます。

船体色に使用するグレーは発色が良く、特に黒塗りにする必要は無かったりしますが、奥まった部分に影色を残したいので塗っています。

サフである必要はないですし、ベタ塗りするなら何も塗る必要はないです。

クライアントの指定がC32 軍艦色(2)だったので、その通りに塗りました。

ハイライトとしてC31 軍艦色(1)をちょっぴり混ぜたシンナーシャバシャバ系の色を天面にふわりと。

比率としては10:2:1(シンナー:C32:C31)くらいでしょうか。

ほぼ色は出ませんが、確実に雰囲気は変わります。

何かやらかした時にリタッチが難しくなるので、絶対にやらかさない自信を持って吹きましょう。

マスキングを剥がしました。

驚くほどキレイに剥がれたので、手前にマスキングテープの残骸を置いてみました。

マスキングを剥がす際、リノリウム押さえ金具として設置した真鍮線がいくつか持っていかれましたが、税金だと思って諦めて再設置しました。

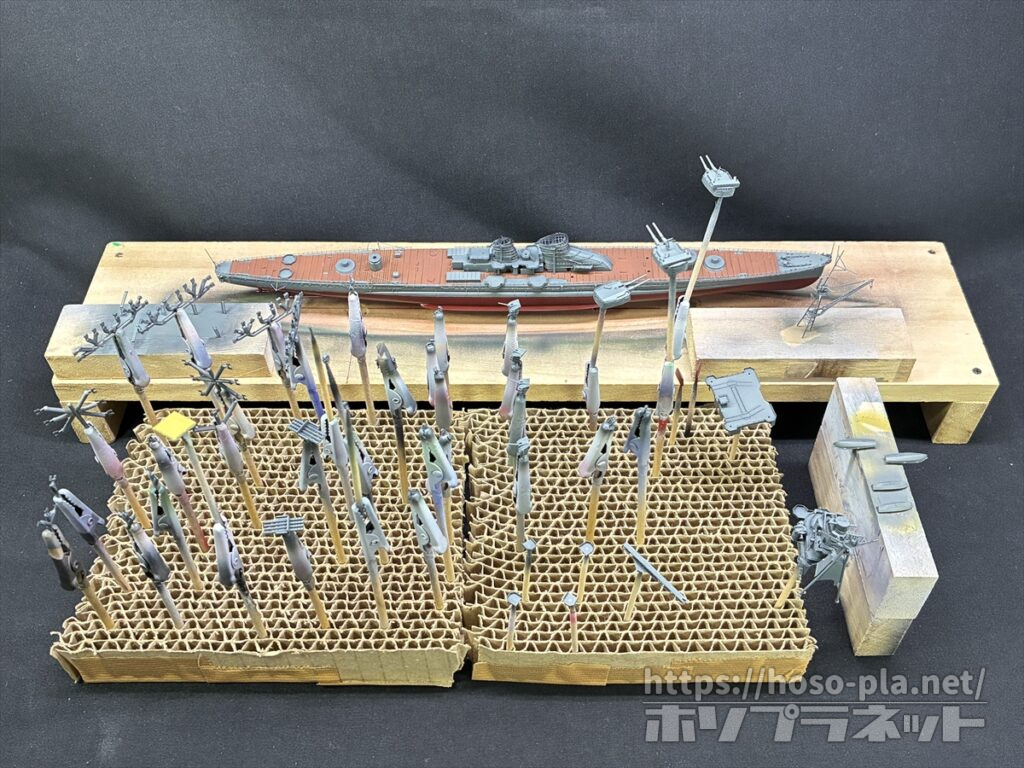

塗ったパーツを集めてみました。

細部の塗り分けが終わっていませんので、まだまだ減りそうにはありません。

後部マスト中部と煙突上部の黒帯は、細吹きで仕上げるしかなさそうです。

というところで、今回はここまで。

では。