どうもこんにちは。

今回からタミヤのレオパルド戦車を製作していきます。

Leopard、ドイツ語ではレオパルトだそうで、レオパルドはどちらかと言うと英語に近いそう。

タミヤはパンター戦車もティーガー戦車も、英語読みのパンサー・タイガーに統一していますから、そういう方針なんでしょう。

己を貫く姿勢、見習っていきたいものです。

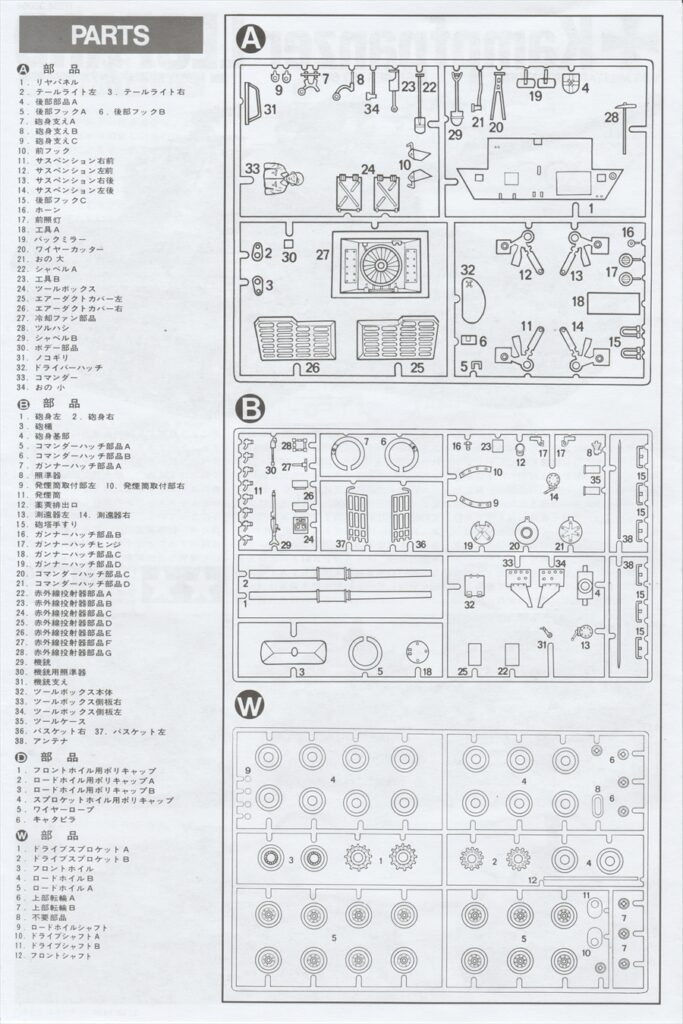

キット内容

砲塔の上下です。

かなりシャープな仕上がりで、とても50年前のキットとは思えません。

入念にメンテナンスされているのでしょう。

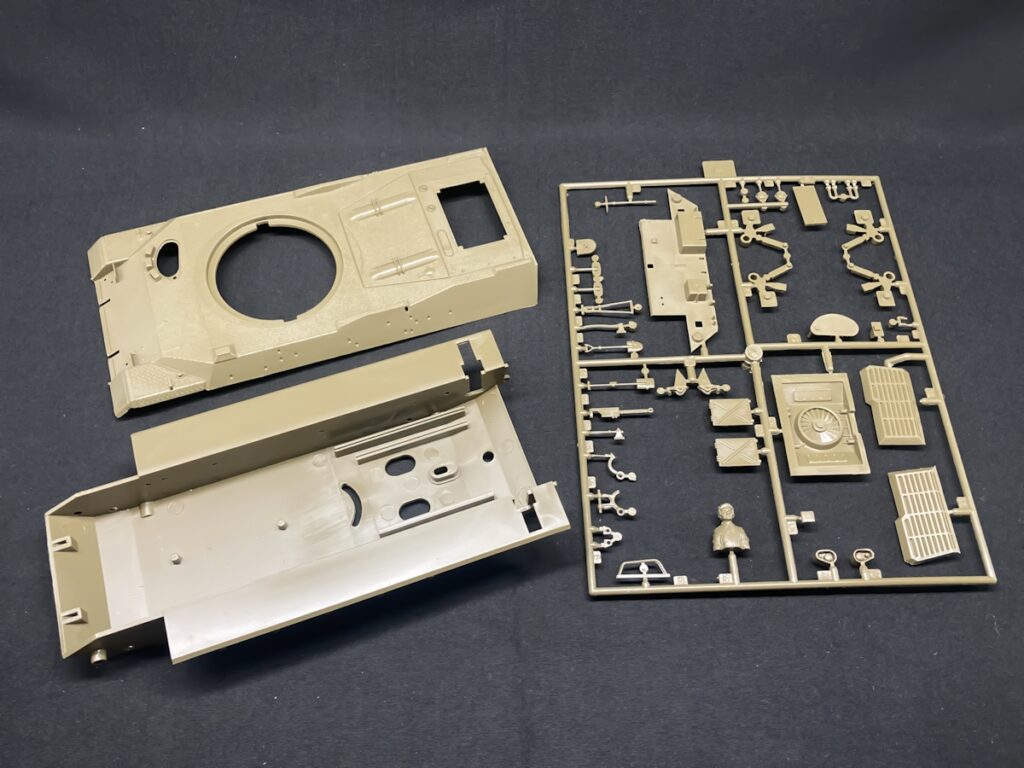

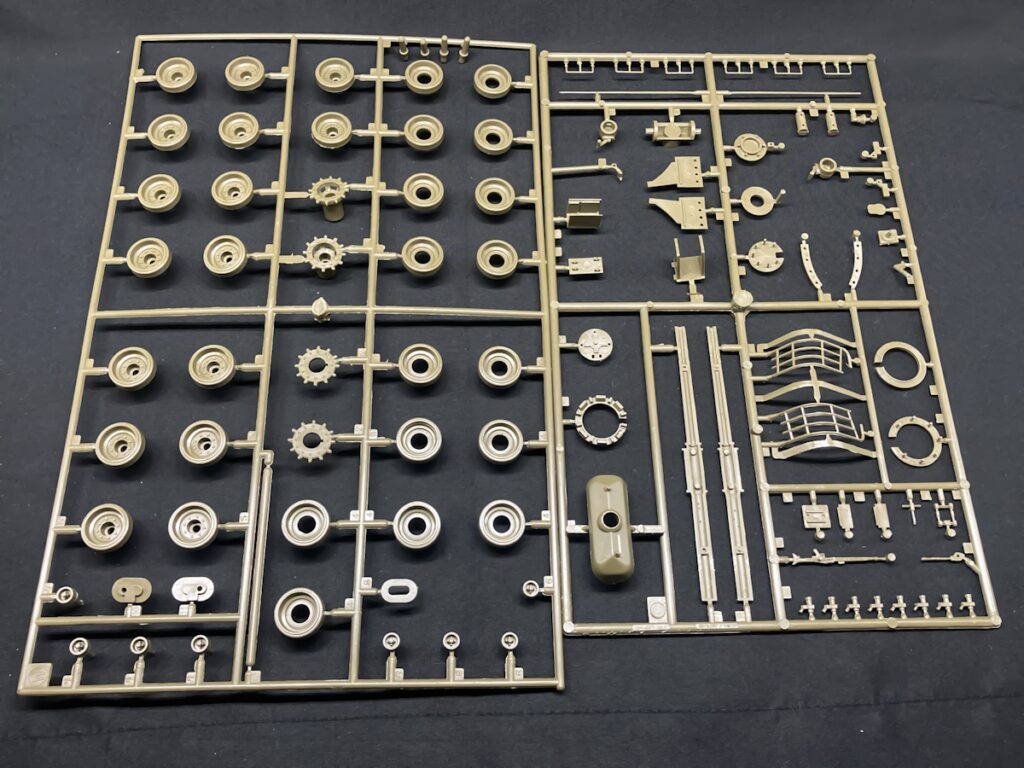

シャーシと付帯するパーツのつくAランナーです。

モーターライズのなごりとして、シャーシ下部にはスイッチの付きそうな穴、ギアに注油出来そうな穴が空いています。

真相は定かではありませんが、ラジコンには非常に向いている構造をしていますね。

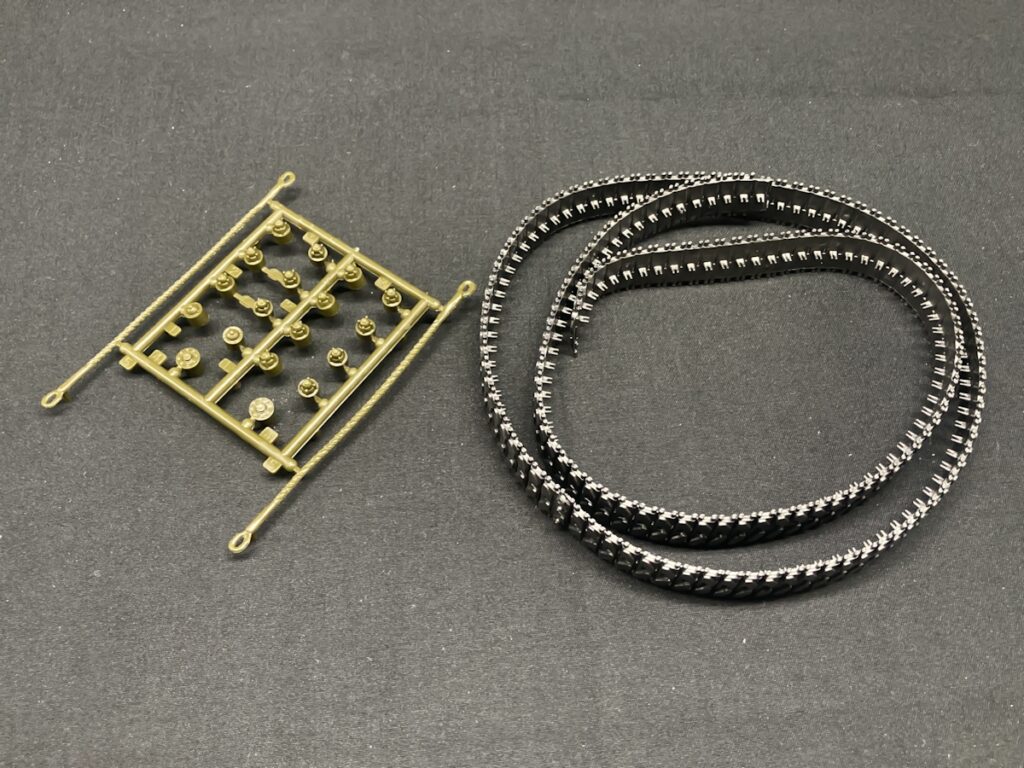

塗装できないタイプのベルト式履帯と、軟質樹脂のハブキャップ・牽引ロープです。

最近では塗装できるタイプの履帯も増えてきましたが、こちらは出来ないものです。

一応プライマーを塗って塗装はしますが、ポロポロと剥げ落ちるのは避けられません。

牽引ロープは公式サイトの作例では付いていませんが、軟質樹脂製故の問題でしょうか。

比較的少なめの転輪達と、大きな手すりが目立つランナーです。

それなりにシャープですが、やや強めのパーティングラインはあります。

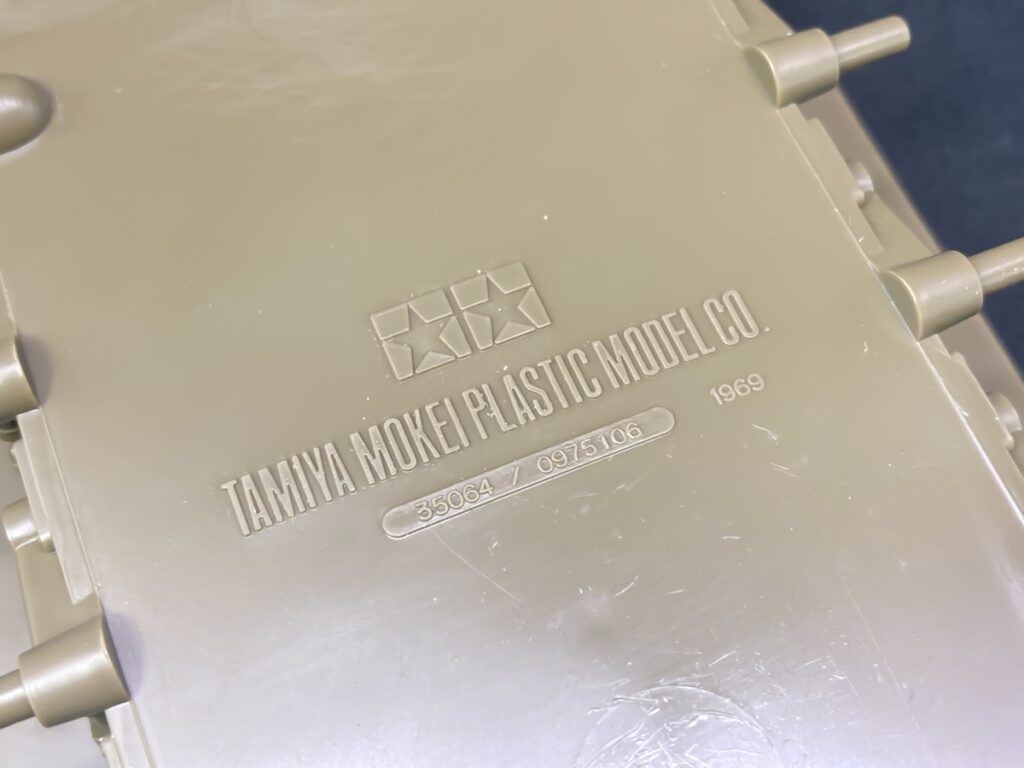

1/35ミニタリーミニチュアとしては64番とかなりの古参で、金型は1969年製だそうです。

実物の量産車が1965年登場と言うことですから、かなり早いタイミングで製品化されたんですね。

35064・・・MM1/35の64番、0975106・・・1975年1月、でしょうか。

ミニタリーミニチュアシリーズとしてラインナップされたのが75年7月とありましたので、当たらずも遠からず?

こういった組み立てに全く関係ない彫刻を見るだけでもプラモデルは面白いです。

説明書は日本語と英語の2種、タミヤ直伝のアドバイスが記された書もあります。

デカールは一枚ですが、黄色の丸に数字の描かれた重量表記が大きすぎるということで、あまり評判はよろしくありません。

表紙や公式サイトにある作例の倍ほどの大きさとなるので、拘る方は何かしらの対処が必要そうです。

説明書の表紙とパーツリストです。

モーターライズだった時代の名残としてか、不要パーツもちょびっと存在します。

仮組み

さっさと組み立てました。

仮組みと銘打っておきながら、すでに砲身のモナカは接着してパテまで打っています。

説明書には記載が無かったように思いますが、砲身には上下があり、中腹にある楕円の筒の出っ張ってる方が上です。

シルエットは良好、履帯も余りがなくいい感じです。

ハブキャップは塗装が乗らない材質ですが、この場所であれば触れることも無いので大丈夫でしょう。

搭乗している親方はスケールがちょっと違うそうです。

大体1/40だとか。

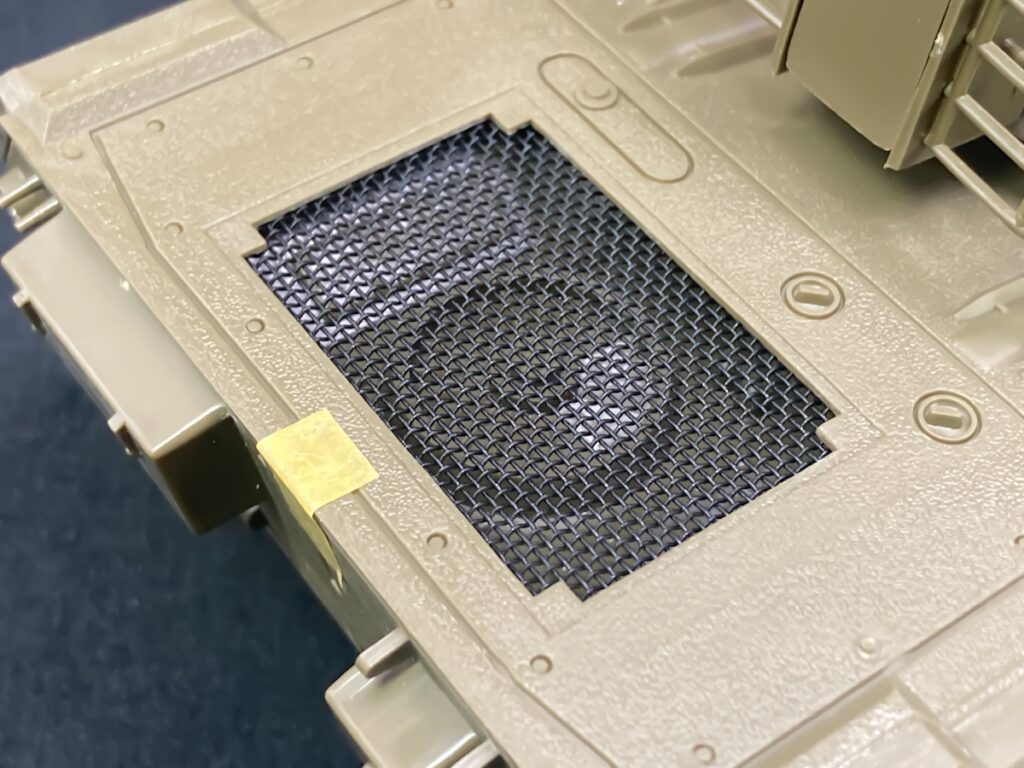

メッシュ越しに見えるファンのモールドが格好良いです。

良い部分もあれば微妙な部分もあり。

ペリスコープの穴が不揃いでションボリしてしまうので、ここは砲塔上のものも含めて整形が必要そうです。

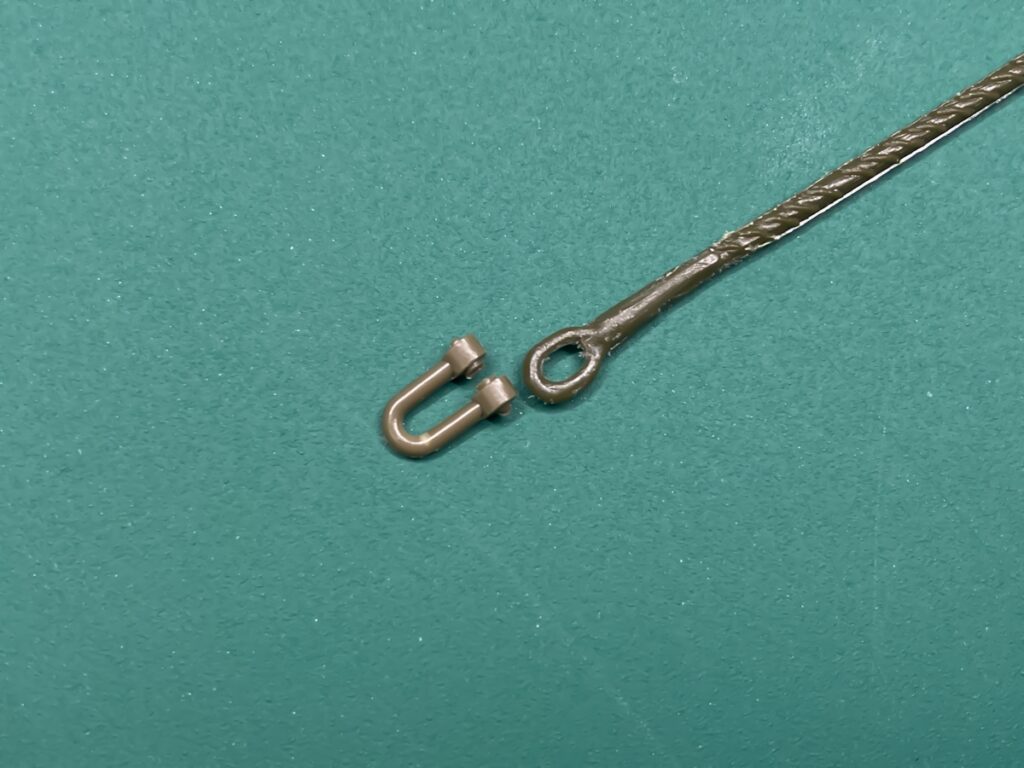

牽引用シャックルのUの部分に牽引ロープの輪が通らなければならないのですが、明らかに通りません。

1mmの穴に1mmの棒は通らない理論です。

軟質樹脂をカットするのは禁忌なので、シャックルをカットして通すしか無いですね。

砲塔後部、カウンターウエイト左右に付くツールケースなる筒ですが、結構ズレています。

パーティングラインとかバリとかではなく、金型がズレています。

ハンバーガーやどら焼きの上下がズレている感じです。

削り出しても良いのですが真円を出すのは手間ですので、これは3Dプリンターで作り直してしまいましょう。

本格的始動

後部の冷却ファンはメッシュの奥になると塗装が出来ないので、予め影色を吹いておきます。

ついでに合わせ目を消した砲身も、仕上がり確認として影色を吹いてみました。

若干粗はあるものの、一発目としてはそれなりに良い出来ではないでしょうか。

ここから微調整して再度仕上がりを確認します。

転輪はリューターに噛ませて、簡易的な旋盤よろしく削っていきます。

誘導輪とその他ではボルトの数が違います。

左側のボルトがたっぷり彫刻されたものが誘導輪で、少ない方がその他の転輪となります。

砲身の上下と合わせて注意していきたいところですね。

シャーシの上下合わせ目は0.7mm程度の隙間が出来てしまいます。

電池の交換がなければモーターやギアの調整も必要無いので、ここはプラ板を噛ませて埋めてしまいます。

実車はここが一枚板のようなので、ガッツリパテを持って均してしまいます。

そんなところで、今回はここまで。

次回はパテを山盛りにした砲塔とシャーシの切削から。

では。